José Gregorio Hernández y la música de su tiempo

Una mirada a la época en que la música popular venezolana da sus primeros pasos, al tiempo que un hombre se entrega a la tarea de sanar y cuidar a los enfermos.

Este 19 de octubre de 2025 el doctor José Gregorio Hernández será santificado, un hecho trascendental para Venezuela, para la ciencia y para la sociedad en general. Han sido muchos años de espera, desde que en 1949 la Arquidiócesis de Caracas elevó la causa de su beatificación (y posterior canonización) al Vaticano.

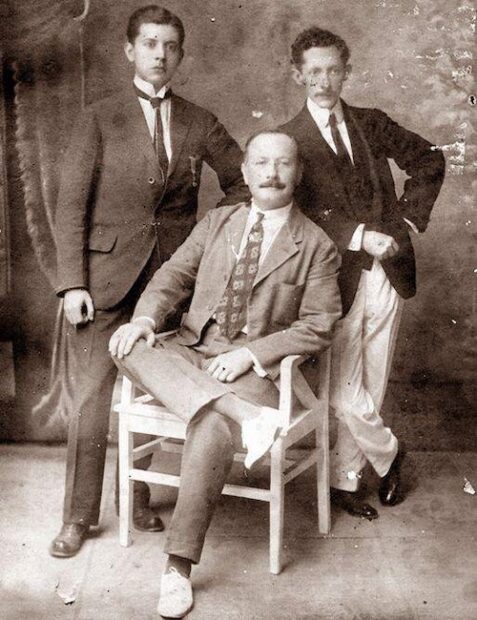

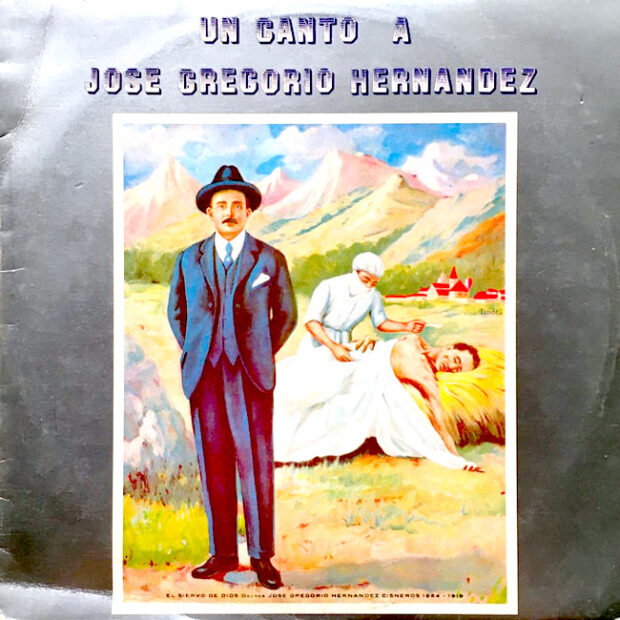

José Gregorio Hernández Cisneros nació en Isnotú, Trujillo, en la zona andina de Venezuela, en 1864. Fue el mayor de seis hermanos y en su familia paterna y materna ya existían religiosos. Bachiller del Colegio Villegas de Caracas, estudió piano, interpretó el armonio y llegó a tomar clases de canto de música sacra y sinfónica, pero también de música de salón. Se dice, además, que bailaba muy bien.

Con una facilidad enorme para los idiomas (hablaba siete), estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela y regresó a ejercer en su tierra natal, en un tiempo en que enfermedades como la disentería, el tifo y la tuberculosis eran habituales. Tras un período de especialización en bacteriología en Paris y Berlin, se convirtió en profesor de la Universidad Central, impulsando la evolución técnica en los hospitales y fomentando la enseñanza de materias poco conocidas en su país. Es en aquel tiempo que escribe obras científicas, pero también literarias.

Paralelo a esto y motivado por una profunda fe, se hizo monje cartujo de la orden de San Bruno, en la Cartuja de Farneta. Sin embargo, no se entregó a la vida contemplativa, sino a la docencia y a la práctica en situaciones de emergencia, como la pandemia de gripe de 1918, que ocasionó la muerte de casi 25.000 personas. Tenía 54 años cuando el 29 de junio de 1919 fue atropellado en la esquina de Amadores, una calle empinada del sector de La Pastora, en Caracas, hoy centro de peregrinación. José Gregorio Hernández fue conocido como “El Médico de los Pobres”.

El proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, como hemos dicho, comenzó 30 años después de su fallecimiento. La iniciativa partió de la Arquidiócesis de Caracas, que elevó la causa al Vaticano. En 1972 el papa Pablo VI lo declaró Siervo de Dios, tras comprobar que era una persona entregada al servicio de las personas, pero siempre obediente a la religión. En 1986 el papa Juan Pablo II, un año después de su visita a Venezuela lo declaró Venerable, que significa que tuvo una vida en virtud, cumpliendo con las tres virtudes teologales y las cuatro cardinales. Pero sólo fue hasta 2021 cuando el papa Francisco lo declaró Beato, es decir, que puede ser honrado con culto.

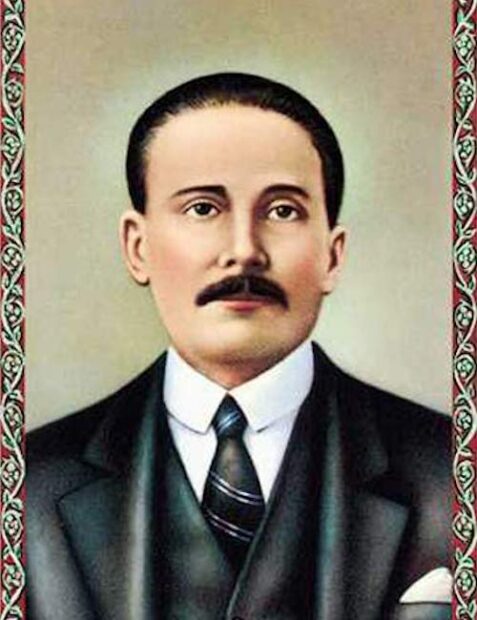

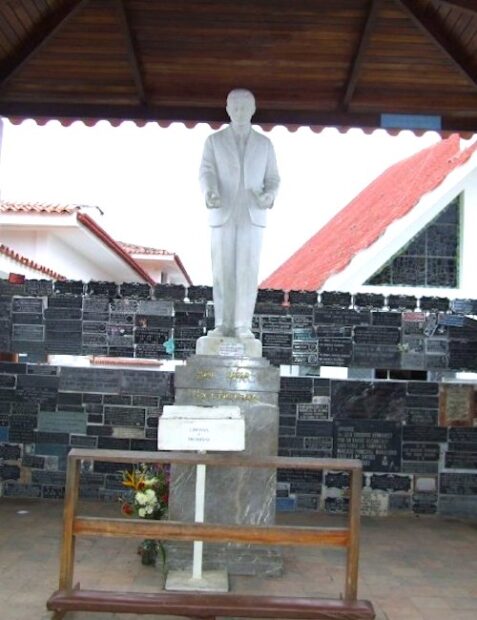

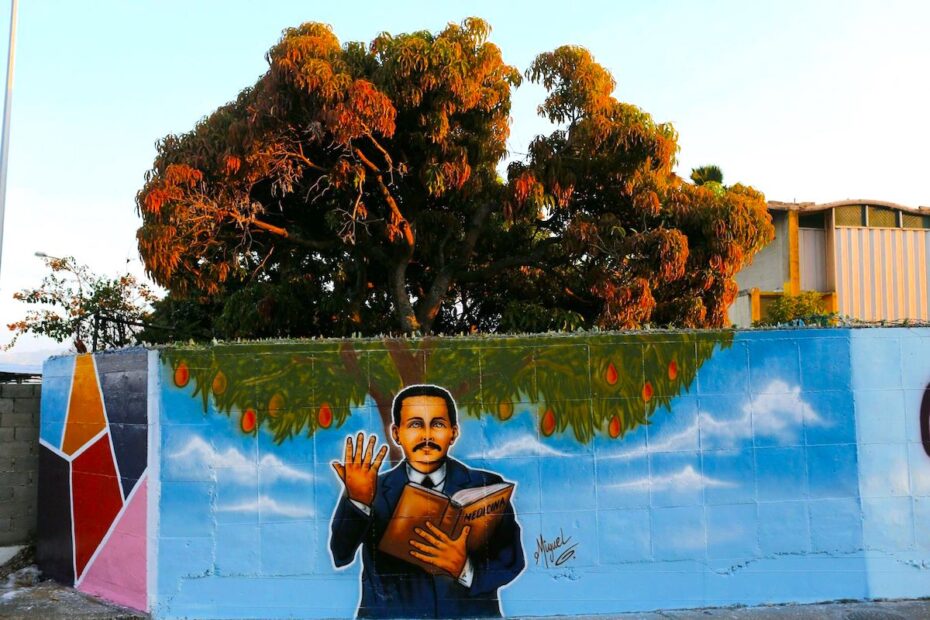

Pero en todo ese tiempo, su figura se convirtió en objeto de culto y sus devotos se han multiplicado al paso de cada generación. Esculturas, figuras de todos los tamaños, estampas, placas y otros objetos han popularizado su imagen hasta el punto de trascender la religión e inscribirse en la cultura popular. La Venezuela rural, la Venezuela urbana y la Venezuela del exilio están marcadas por la representación gráfica de José Gregorio Hernández con vestido negro o con bata de médico. Y es la fe la que acompaña a cada foto, dibujo, ilustración o recreación en diferentes materiales. En otras palabras, es también parte del arte pictórico de un país.

El proceso de canonización, por su parte, nació a partir de su beatificación. Las etapas son inflexibles: primero Siervo de Dios, luego Venerable, después Beato y finalmente Santo. En los dos últimos casos, implica atribuirle un milagro posterior a su muerte. Es el concepto conocido como “interceder por los fieles”. Y justamente al ser algo que trasciende lo tangible, tarda tanto y se descartan tantas causas. Se sabe, por ejemplo, que el primer caso de milagro suyo se presentó en 1986 y fue rechazado por la Comisión Médica del Vaticano.

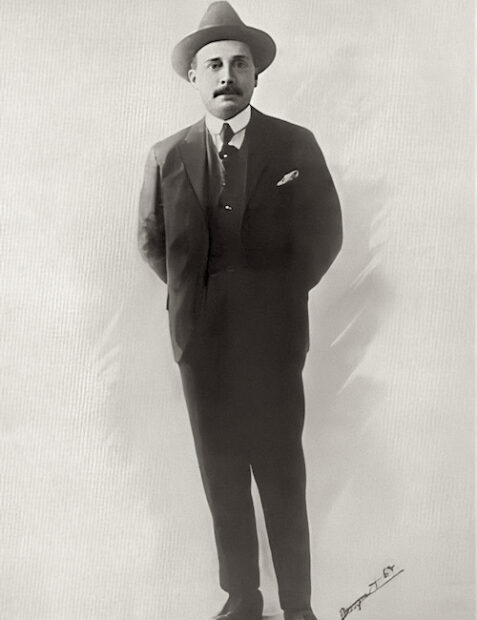

De allí que haya hecho carrera la sensación de rechazo a la canonización de José Gregorio Hernández. Es conocido por todos el ala conservadora de la Iglesia, presente en el Dicasterio para las Causas de los Santos, que interviene de manera decisiva en el proceso. De tal modo, es muy posible que en un sector muy conservador del Vaticano y permeado por aristocracias igualmente conservadoras, durante décadas se le negaran los méritos a José Gregorio Hernández porque era bailarín, músico, protestatario, porque tenía bigote y vestía de Flux, y encima de eso, con sombrero. Para ñapa, este santo no murió en martirio sino en un accidente de tránsito.

Su apariencia y vestuario seglar (traje de calle), más cercano a las creencias populares que a las “oficiales católicas”, posiblemente incidieron en que trataran de “disfrazarlo” sin el sombrero y con una bata blanca, hasta que el inolvidable papa Francisco dijo algo así como: “dejen quieto al que está quieto. No alteremos los hechos de la santidad tal y como han sido”.

Lo cierto es que un milagro es una curación que no puede ser explicada por la ciencia. En 2021 la Comisión Médica aceptó como milagro el caso de la niña Yaxury Solórzano, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza. Por eso se le hizo beato. Pero para ser santo se necesitaba un segundo milagro y este se dio en 2022. El caso de un venezolano residente en Estados Unidos que tuvo un fallo multiorgánico y un colapso de los órganos blandos. Tras ocho días de oración, el paciente experimentó una sanación completa y sin explicación médica. En 2024 el Dicasterio lo aceptó y el 19 de octubre José Gregorio Hernández será santificado por el papa León XIV en El Vaticano.

Para ello se prepara una ceremonia multitudinaria y toda una fiesta que celebra la vida y la paz. El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, El Sistema, encabezará la ceremonia en la Plaza de San Pedro, “interpretando un repertorio latinoamericano, venezolano y obras de distintos autores europeos”, según informó su director ejecutivo Eduardo Méndez.

Este evento forma parte de la iniciativa “Santos para Todos”, una serie de actividades musicales y culturales que busca rendir tributo a José Gregorio Hernández, pero también a la madre Carmen Rendiles Martínez, religiosa caraqueña, fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús de Venezuela, beata desde 2018.

LA MÚSICA Y JOSÉ GREGORIO

Pero bien, volvamos al mundo del arte del santo. Según datos publicados por la misma Conferencia Episcopal de Venezuela, el doctor José Gregorio Hernández fue un buen bailarín, además de amante de la música y ejecutante de algunos instrumentos, entre ellos el violín, algo nada extraño si atendemos al dato de que el doctor Hernández era andino.

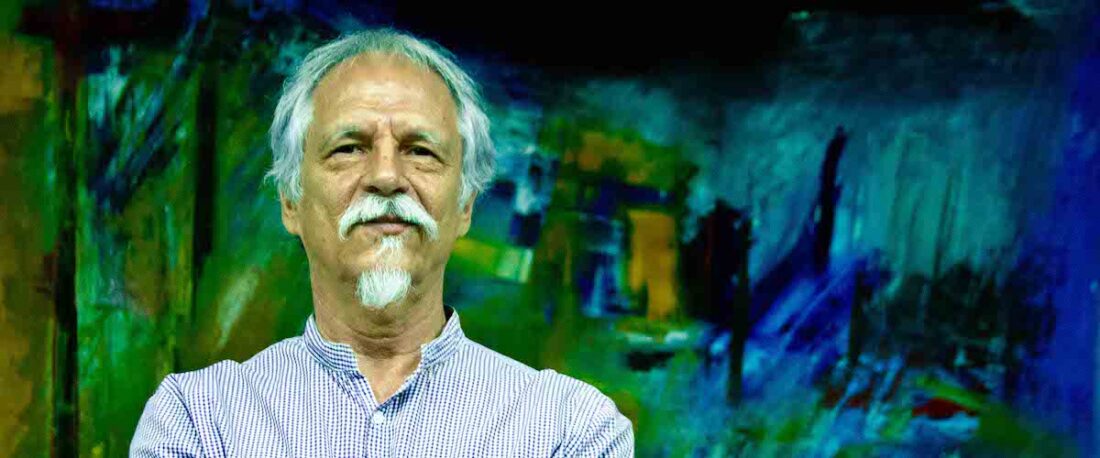

Para tener una aproximación al entorno musical del doctor Hernández consultamos al músico y maestro Diego Silva Silva.

Compositor, guitarrista, violinista, Director de orquestas, incluidas las Sinfónicas, investigador, articulista, defensor de la música de tradición y entre otros, Premio Casa de Las Américas, y Premio Nacional de Cultura de Venezuela Diego Silva Silva (Caracas, 1954), se ha dedicado en recientes años a investigar la música en Venezuela y su relación con la historia del país y algunos de sus personajes.

Su sostenido trabajo investigativo visibilizó a las Canciones Patrióticas de la Gesta Independentista Venezolana. Su libro “El Pentagrama y la Espada”, editado por el Centro Nacional de Historia en 2018, lo coloca en un lugar de privilegio a la hora de vincular historia y música.

Conversando en torno a la música en la época del Doctor José Gregorio Hernández, Diego Silva Silva apunta:

Vamos a contextualizar el país para la fecha de su nacimiento. Apenas habían transcurrido cuarenta y dos años de la Batalla de Carabobo (1821); y un año de finalizada la Guerra Federal (1863). Cincuenta y tres años de guerras, alzamientos y caudillismo; de manera que es natural pensar que no pudo haber condiciones en el país para que floreciera una cultura musical con fuerza y organicidad.

Durante la niñez de José Gregorio la actividad musical de su pueblo, Isnotú (Estado Trujillo), estaba restringida a la escuela privada en donde estudiaba, de modo que aprendió los himnos y canciones patrióticas que todavía eran parte de la cotidianidad, y debió asistir a las muy vistosas fiestas tradicionales que se celebraban en la región, en donde escuchó seguramente valses andinos y otros aires tradicionales interpretados en violín y acompañados con guitarras.

En 1878, con trece años de edad, José Gregorio Hernández es trasladado a estudiar a la capital de la república; entonces funcionaba en la ciudad capital el Teatro Caracas cuyo repertorio más asiduo eran las arias de ópera, zarzuelas, rapsodias y algunas manifestaciones de la música instrumental del romanticismo europeo que eran tocadas por concertistas itinerantes, la novedad de la época; a esto se suman las representaciones teatrales que llevaban música incidental.

Con Teatro y todo

Silva Silva apunta que en 1881 fue inaugurado el Teatro Guzmán Blanco (Hoy Teatro Municipal de Caracas) con la presentación de la ópera El Trovador de Verdi.

Ya José Gregorio Hernández, con 17 años, se incorporaba a la Universidad Central de Venezuela -UCV- como estudiante de medicina, de donde egresaría como doctor en 1888. Dada la efervescencia estudiantil de aquél entonces y las inclinaciones musicales del nacido en Isnotú, durante esos siete años debió haber frecuentado el Teatro Guzmán Blanco y el Teatro Caracas, en donde pudo presenciar a destacados concertistas; como por ejemplo el concertista del violín de origen cubano José White en 1887, coincidiendo con la visita que hiciera el también célebre violinista cubano Brindis de Salas, quien llamó la atención de las audiencias por su virtuosismo y además por el afrocaribeño color de su piel. José Gregorio debió escuchar composiciones de José Angel Montero y probablemente interpretaciones de la gran pianista Teresa Carreño, bastante activa para ese entonces.

A la par de estas manifestaciones de la llamada música clásica europea, el joven José Gregorio debió deleitarse con todas las manifestaciones tradicionales que ya eran de conocimiento obligado en las fiestas decembrinas, continúa acotando Diego Silva Silva.

En 1888, José Gregorio regresa a Isnotú, en donde de nuevo se relaciona con la vida rural y por consiguiente, sus manifestaciones culturales hasta un año más tarde, cuando en 1889 parte a estudiar a Francia. Cuando regresa de Francia en 1891, ya en Caracas se había creado la Academia Nacional de Bellas Artes (1887) a raíz de la visita de prestigiosos solistas y de Teresa Carreño, gracias al entusiasmo del General De la Plaza. En ese retorno José Gregorio se encuentra con un país en proceso de transformación y con ciudades que a pesar de estar densamente pobladas, conservaban el espíritu aldeano.

Las ciudades con ese bucólico aire aldeano comenzaron a convertirse en urbes en donde se sustituían poco a poco las carretas por autos, los tranvías eléctricos por autobuses, y los burros de carga por camiones. Con características de urbe aconteció el lamentable accidente de tránsito que costó la vida al doctor José Gregorio Hernández en 1919.

Precisando

Lil Rodríguez: Maestro Diego, para la época en la que le tocó vivir a José Gregorio Hernández, ¿había musica popular en Venezuela? Nos referimos a lo popular en tanto que masivo partiendo del hecho de que no había sistema de reproducción de los sonidos, que a la postre confirió masividad a la música. Recordemos que la radio surge en 1926 en Venezuela.

Diego Silva Silva: Hablar de la música popular en la época de José Gregorio Hernández, (mitad del siglo XIX y primer quinquenio del siglo XX) es hablar de la música predominante en todos los espacios de la vida cotidiana, a excepción de los teatros, a donde acudían los afrancesados caraqueños a escuchar arias de ópera, operetas y zarzuelas, y uno que otro concertista itinerante; del resto, la música era hecha por los nacionales: la casa, la calle, los clubes y asociaciones, la taberna y la iglesia; y creo yo que el país, después de haber vivido casi 50 años de guerra comenzando el siglo XX, no pudo tener la posibilidad de que se desarrollara un movimiento musical vigoroso, de modo que lo que escuchó José Gregorio de niño, fueron las músicas andinas hechas con violín y acompañadas con guitarra, valses y cánticos religiosos como el de la Paradura del niño; luego al llegar a Caracas, las retretas eran el sitio predilecto para el disfrute de la música popular y en ellas se tocaban todavía las mismas músicas del siglo XVIII, arregladas para banda: joropos (Cuando la Perica Quiere, de Lino Gallardo era muy popular), canciones juego, la bamba, el Zambe, Záfate, además de valses, polkas, y otras formas híbridas que eran el resultante de los primeros años de vida republicana, y se agregaban piezas nuevas como El Diablo Anda Suelto, de Heraclio Fernández.

Como en toda sociedad (en occidente no existen sociedades sin música), existieron bardos, poetas, músicos itinerantes, que a cambio de algún dinero, entonaban alguna canción acompañados preferiblemente por guitarras en cualquiera de sus configuraciones, y probablemente con un acompañamiento ocasional de algún instrumento melódico como el violín, la mandolina o la flauta, y serían canciones con aires de valses básicamente y armonizaciones bastante elaboradas, por haber heredado los giros y usanzas que desarrollaron nuestros compositores pardos a comienzos del siglo XIX. Por los años 70 en Coro, me cantaron una canción que la habían escuchado de una anciana, de modo que debió ser del siglo XIX: La Bata Blanca, se la hice conocer a Cecilia Todd y la grabó en un disco; este es el tipo de canción serenata que tuvo que haber gozado de mucha popularidad. Cuando una persona quería homenajear a alguien, y tenía los recursos, pagaba una agrupación musical, que además de hacer algunos géneros bailables (los mismos que se hacían en las retretas), entonaban este tipo de canciones románticas y valses.

LR: En archivos de la Conferencia Episcopal de Venezuela hay datos que apuntan a que para 1878 ya el doctor Hernández estaba en Caracas y estudiaba en el colegio Villegas y allí aprendió algo de piano, y a solfear, porque le gustaba cantar. También se apunta que tocaba violín y era un excelente bailarín. ¿La música se disfrutaba entonces si uno ejecutaba algún instrumento? o si había conjuntos y se presentaban?

DSS: La enseñanza teórica de la música en Venezuela estuvo siempre en manos de religiosos, a excepción de la llamada Escuela de Chacao (finales del siglo XIX) y una que otra iniciativa privada. Entonces José Gregorio Hernández aprendería a solfear en el colegio Villegas para cantar himnos religiosos preferiblemente, y con toda seguridad, parte del repertorio coral que siempre permaneció en las iglesias de América como por ejemplo Palestrina.

En cuanto a su afición por el violín le pudo venir de su época de niño en Isnotú, ya que en todos los pueblos andinos el violín gozaba de gran popularidad. Es muy probable entonces que integrara alguna agrupación colegial, y debió deleitarse con todas las manifestaciones tradicionales que ya eran de conocimiento obligado en las escuelas en ciertas épocas del año, y sobre todo en las fiestas decembrinas, como por ejemplo la cantidad de aguinaldos que compusieron los Isaza y que sobreviven hasta hoy; en el caso de que esos estudios de violín fuesen un poco más allá del nivel de aficionado, él tendría que haber hecho las lecciones para violín de los maestros europeos, sustento pedagógico y de entrenamiento técnico de nuestros maestros, siendo esto un contacto ineludible con ese mundo musical.

LR: ¿Qué valoración musical hace usted acerca de la etapa que cubre los finales del siglo XIX y los comienzos del XX en Venezuela?

DSS: No podemos sustraernos al hecho de que la Banda Marcial de Caracas, que fue fundada entre 1863-1868, fue una cantera importante de instrumentistas, compositores y arreglistas. Para esos años ya no teníamos orquestas sinfónicas; las que se crearon a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX habían desaparecido progresivamente (orquestas con modelo mozartiano en donde hicieron vida artística Juan José Landaeta, Lino Gallardo, Meserón, Bello, Isaza, y los Montero).

A comienzos del siglo XX en Caracas comenzaban a configurarse agrupaciones instrumentales que hacían una especie de música muy cercana a lo que fue luego el Dixieland en Estados Unidos. Justamente de esas Retretas de la Plaza Bolívar, surgen estas agrupaciones que hacían una música que era estrictamente citadina, con mucha vitalidad, y gozaban de gran popularidad; pero en 1904 el petróleo cambiaría la vida del Venezolano de modo sustancial; el joropo y el vals, alternaban como alegres vecinos con el pasodoble, el foxtrot y la polka; pero además, ya el merengue caraqueño, que a mi entender empezó a delinearse a finales del siglo XIX, comenzaba su ascenso y desarrollo y ganaba cada día más la preferencia de las concurrencias en las retretas.

Es así como entre 1900 y 1919 comienza a consolidarse el etos sonoro propio de lo que podemos llamar la música urbana en Caracas, pero debido a los cuantiosos ingresos petroleros, crece la demanda de espectáculos internacionales, siempre de ópera y zarzuela para complacer los gustos afrancesados de las clases dominantes, pero igualmente nos llega la música que traen los empleados de las transnacionales petroleras desde Estados Unidos.

Es el momento en que se funden lenguajes entre músicos citadinos y otros que venían de la provincia buscando fortuna. Los serenateros, y mabileros (que tocaban en los mabiles) anunciaban ya lo que fue luego el auge de la llamada “música cañonera”, que tuvo gran popularidad durante el gobierno de Gómez. La influencia del jazz y de diversas manifestaciones del Caribe comenzaron a manifestarse.

Mientras tanto, en las provincias, las músicas de negritudes se habían desarrollado de modo muy complejo, ya que en libertad podían desenvolverse sin temor. Muy cercano a Caracas, en la Guaira, Pío Rengifo adquirió cierta notoriedad desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX: poeta, decimista, cantador y bailador, especialmente del tambor de la costa; se le atribuyen más de 800 décimas escritas por él. Y así como Pío, en todo el país, las manifestaciones populares que afirman el gentilicio, se desarrollaron incesantemente en ese mismo período que nos convoca: la gaita zuliana, de orígen multiétnico y de acentuada proyección social, afirmaba ya su sonoridad alegre y telúrica y la conformación definitiva de su formacion instrumental; los hacedores de Tamunangue en el estado Lara ya tenían estructurado el ritual a San Antonio; en los llanos venezolanos la bandola campeaba y las formas del joropo que venían desarrollándose desde formas híbridas desde el siglo XVII, eran tocadas con gran destreza, y se proyectaron fuera de la región; un ejemplo de ello es el compositor Heraclio Fernández Noya (1851–1886), nacido en Maracaibo pero residenciado en La Guaira, quien compuso uno de los joropos más populares de su época: El Diablo Anda Suelto.

En el campo de la música de tradición escrita, resonaban todavía los llamados valses de salón del siglo XIX, y comenzaban a manifestarse los compositores de lo que luego fue la escuela nacionalista que liderizó Vicente Emilio Sojo, que ya para 1904 tendría 17 años de edad; en el Occidente del país, Laudelino Mejías se perfilaba como un compositor exquisito con sus valses, y Pedro Elías Gutiérrez escribió la música de El Alma Llanera inspirado en el joropo Marisela de Sebastián Díaz Peña, que fue estrenado en septiembre de 1914, cuyo texto es de Rafael Bolívar Coronado. La ubicuidad de la musicalidad europea iba cediendo paso a una sonoridad que nos identificaría de modo inequívoco, aun y cuando en nuestros días algunos sientan vergüenza de ello, y prefieran quizás que se regresara a la mentalidad decimonónica.

En cualquier caso y aunque hubiera nacido en Isnotú, San José Gregorio Hernández es un santo científico, y es un santo urbano, con todo lo que eso implica e implicará para la Iglesia. Venezuela siempre le ha venerado con o sin Vaticano.

Amén.

Playlist