Un verano en Nueva York

Un verano en Nueva York: las rutas de la salsa es la charla y DJ Session que cierra la 84 Feria del Libro de Madrid. Domingo 15 de junio.

Durante los años 70 surgió en el Nueva York latino un movimiento musical llamado Salsa, que englobaba toda la música proveniente del Caribe bajo un estilo de múltiples influencias urbanas y afroamericanas. Pero esa música, representada por artistas como Eddie Palmieri, Johnny Pacheco o Willie Colón, fue sólo la punta del Iceberg de una cultura latina que se mostró en novelas, poemas, pinturas, obras de teatro, películas y series de televisión. Buena parte de ella y todo ese nuevo Establishment del Spanish Harlem y el South Bronx lo reflejó la revista Latin New York, del multifacético ilustrador y editor Izzy Sanabria. En esa revista se habló de música, por supuesto, pero también de deporte, de moda, de sexualidad, de machismo, de drogadicción, de política y de pobreza; temas que siguen siendo actuales en todas las ciudades modernas porque todo esto es resultado de un proceso migratorio, de una diáspora que sigue viva y latente.

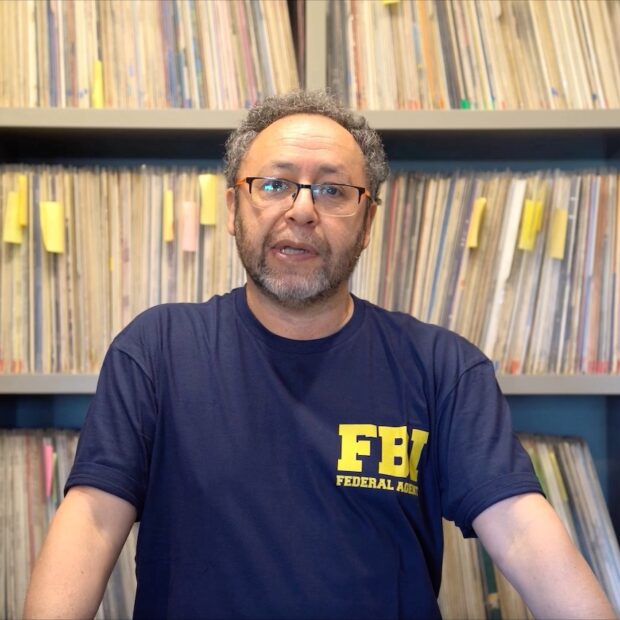

Ese es el tema de la charla musicalizada “Un verano en Nueva York”, bajo la coordinación de Fundación Gladys Palmera, con José Arteaga y los invitados especiales Isabel Llano, José Manuel Gómez (Gufi) y Miguel Ángel Sutil, y que es el evento con el que cierra la 84 edición de la Feria del Libro de Madrid.

Durante la charla podremos ver en vídeo a Izzy Sanabria contando como creó Latin New York. Y al finalizar, José Arteaga pinchará algunas de las joyas de la colección que rematarán un coctel perfecto de cultura, libros y salsa.

"LA SALSA, LITERATURA Y LATIN NEW YORK" Introducción a cargo de José Arteaga

La salsa es un género musical cuyo sonido tiene raíces en el folclor antillano y caribeño de diferentes países, especialmente de Cuba y Puerto Rico. Pero su ámbito social nació en el Spanish Harlem de Nueva York, en el sector conocido como El Barrio. Al ser el resultado de un proceso migratorio, el desarrollo de la salsa se puede apreciar en otras ciudades y en otras épocas: Paris, Barcelona, Londres, Madrid… con los mismos problemas y circunstancias cotidianas: la adaptación, la nostalgia, el lenguaje, la moda, la imagen, la política, la religión, el trabajo, el mestizaje, la educación o la familia.

Bueno, para eso es preciso explicar primero que es la salsa:

Salsa es una palabra que define una expresión musical. Claro, esta definición tiene trampa, porque no estoy diciendo “salsa es una expresión musical, sino “salsa es una palabra”. Y es porque salsa puede ser Ketchup. De hecho, en Colombia hay una marca de ketchup que es Fruko, en cuya publicidad se inspiró un legendario músico de salsa. Y precisamente porque es una palabra, un nombre, hay tanta discusión sobre ella, y hay todo tipo de razones para ello.

Unas son políticas, pues en Cuba, por ejemplo, se ve la salsa como una apropiación norteamericana de sus ritmos. Ellos dicen que si el mambo es cubano y al mambo lo llaman salsa, entonces la salsa es cubana. Tiene sentido, pero no es verdad. Ya explicaré porqué. Otras son geográficas, ya que a los puertorriqueños les parece absurdo que sólo se mencionen las raíces cubanas y no las suyas. Tienen razón, en los discos de salsa hay bomba, plena, seis, aguinaldo y otros ritmos folclóricos boricuas. Y otras son afectivas, ya que la mayor discusión es dónde se originó el término. Cubanos, venezolanos y neoyorquinos tienen mucho que decir.

Los cubanos dicen que se usó por primera vez en una canción de 1928 titulada “Échale salsita”, en la que se hablaba de una fiesta, un guateque, donde al ambiente de baile y de comida le llamaban salsa. En Cuba hay por lo menos una docena de canciones que hablan de salsa, pero como sazón en general. Y la sazón puede ser picante o dulce o salada. Los venezolanos dicen que se usó por primera vez en 1962 en un programa de radio que animaba el locutor Phidias Danilo Escalona, titulado “La Hora de la Salsa, el Sabor y el Bembé”, porque esa palabra definía lo alegre, lo combinado, lo sazonado, lo rico y sabroso. Y los neoyorquinos dicen que se usó por primera vez en…

Y aquí viene otra discusión interna: ¿en 1962 en el disco “Salsa Na’ Ma'” de Charlie Palmieri?, ¿en 1963 por Pupi Legarreta?, ¿o esas eran referencias culinarias? ¿O fue más bien en 1968 por Ricardo Ray y Bobby Cruz?, ¿o en 1970 por los Lebron Brothers?, ¿o en 1973 en el disco “Salsa” de Larry Harlow?, ¿o en 1976 en la película “Salsa” de Fania Records?; o por estar pensando en salsa no pensamos en su traducción al inglés, Souce. ¿Entonces sería “Soul Sauce (Guacha Guaro), compuesta por Chano Pozo y Dizzy Gillespie en 1948 y popularizada por Cal Tjader en 1965?

Hay más referencias, por supuesto, pero dejemos a un lado la discusión etimológica o de quien dio el primer paso para su consolidación, y hablemos de su significado e importancia. Salsa es el nombre designador de una expresión musical tan diversa y variada como el jazz, expresión Ésta que también tuvo que padecer eternos debates acerca de la validez de su término genérico. Hoy nadie discute el término jazz, aunque nadie sepa quién lo inventó y qué significa realmente. En su historia se habla de términos deportivos, vocablos africanos, expresiones marginales, gritos de júbilo, apodos de músicos y hasta errores de imprenta. Jazz tardó 50 años en ser aceptado por la Real Academia de la Lengua.

Para seguir con la comparación, la salsa, al igual que el jazz y el rock, es una fuerza sonora contemporánea que posee un papel identificador de una colectividad y un papel cultural importante en la sociedad donde se escucha. Cuando el término surgió en Nueva York se asoció en seguida al Spanish Harlem, el sector latino conocido como El Barrio. Sin embargo, las primera comunidades de emigrantes latinos no se establecieron allí, sino en el South Bronx, en la zona Este de Brooklyn y en el sector de Manhattan conocido como “La cocina del diablo”. Eran los años 50, que fue cuando aparecieron las pandillas callejeras que retrató el musical West Side Story y que se puede ver en muchísimas carátulas como las de Ghetto Brothers y de Frankie Dante.

Pero en la medida en que la salsa se asociaba con otras músicas anglosajonas y afroamericanas, fue retornando paulatinamente a sus lugares de origen, con traje nuevo, como diría Enrique Bolívar Navas, y esa comunidad deja de ser de una sola ciudad y se vuelve gigantesca. Así que identifica y agrupa a los que viven en las otras ciudades del “área cultural” Caribe; Loisa Aldea en San Juan, Rebolo en Barranquilla, Siloé en Cali, Tepito en el DF, Guayaquil en Medellín, Petare en Caracas, Callao en Lima, Fátima en Pasto, todos se sienten identificados por la salsa, porque su sonido es bueno para bailar, para aliviar las penas, para descansar la mente, para embriagarse o para conquistar.

Dicho esto, hablamos pues de diáspora. Todo emigrante toma una decisión, viaja kilómetros y kilómetros y se instala o se acaba instalando con una referencia musical que viene desde su origen y descubre un ambiente musical diferente en el sitio a donde llega. Yo soy emigrante, así que yo he vivido todo eso. Yo llegué en 1998 a Barcelona con mi salsa a cuestas, y no es porque fuera la música que estuviese en ese momento de moda en mi natal Colombia, sino porque era la música que “me movía el piso”, era el polo a tierra con mis raíces. En ese tiempo no había un éxodo masivo como se ha visto en los años posteriores, de modo que natural buscar salsa en esa Barcelona de finales de siglo XX. Por eso llegué a Radio Gladys Palmera, recién creada.

Pero la música que yo encontré guardaba en sus calles muchas similitudes con la música que yo traía en mi corazón. Gufi, aquí presente, puede dar fe de estilos tan importantes para la cultura española como la rumba flamenca y catalana, el sonido gitano, el sonido de Peret y, por supuesto, cercanías entre sonidos. Por ejemplo, Ramoncito con Cortijo y su Combo. Bien, de la diáspora surge el mestizaje, más que el ínter-racial, el ínter-cultural, el que mezcla y combina elementos de uno y otro lugar. En aquellos años estaba de moda el término Fusión, que se utilizaba para todo y que fue la primera piedra de lo que luego, gracias a Internet, se llamaría Globalización. Esa fusión tuvo en esos años una figura que la simbolizó: Jerry González, músico de salsa y latin jazz, quien dejó en Nueva York su Fort Apache Band y creó aquí sus Piratas del Flamenco.

La salsa siempre ha coqueteado con la fusión por aquello del cruce de razas y de sus especialidades. Contaba Johnny Pacheco que cuando quiso formar una charanga a comienzos de los años 60 no le era fácil encontrar violinistas latinos. Lo mismo decía Mario Bauzá respecto a trompetistas, trombonistas y saxofonistas. Supongo que a los músicos americanos les habría lo mismo si la situación hubiese sido al revés. Es decir, si la tierra prometida fuese el Caribe. En todo caso, allí está la clave, el cruce, la puerta, el enlace, la llave, en el encuentro de dos culturas.

Pero bien, esta es una circunstancia musical, para intérpretes y compositores. No para el común de las personas, que somos meros espectadores, privilegiados espectadores, mejor, de cómo se va creando un sonido. Pero nosotros también vivimos desde la barrera una transformación, una fusión y un cambio. Y esto me recuerda los inicios de Radio Gladys Palmera. Alejandra Fierro Eleta creó Radio Gladys Palmera en 1998 y salí por primera vez al aire en 1999 compartiendo dial con Radio Pica. Fue en una época que coincidió con un gran éxodo colombiano y eso podría entenderse como una radio para los latinos, pero no. A Alejandra le interesaba dar a conocer aquí toda esa cultura musical infinita.

La música latina es más rica en alternativas que la europea. Doy dos datos para ello: uno, la música del Caribe está conformada por 103 ritmos provenientes de 41 islas y 11 países continentales. Y dos, en los años 60 surgieron más de 100 ritmos, algunos, por supuesto, eran más estilos que ritmos, pero demuestra su enorme poder transformador. Y eso era lo que quería mostrar Alejandra con su radio. Entonces, desde mi óptica, aunque yo hablaba de salsa, aprendía de mis compañeros de radio, de toda esa música maravillosa que traían.

Pues bien, eso dio pie a aquellas fusiones de las que les hablaba, pero también a encuentros Multi-disciplinarios. A escribir, a pintar, a descubrir nuevos mundos en compañía entre locales y foráneos, residentes y visitantes para hablar términos de DJ. Integración, le dicen refiriéndose al de fuera. Aprendizaje, debería llamarse para referirse a ambos lados de la ecuación.

Por eso fue que toda esa música no estuvo sola. En el Nueva York latino de los años 70, un personaje llamado Israel Sanabria, apodado Izzy, puertorriqueño radicado en Estados Unidos, segunda generación, cogió el testigo de una revista creada por Peter Ríos en 1967, y desde 1973 bajo su mando, empezó a dar visibilidad a todo ese mundo latino que giraba alrededor de la salsa. Ya existía, por supuesto, el diario La Prensa, pero era generalista; y ya se publicaban gacetillas que circulaban entre tiendas de discos con ofertas de productos y alguna información de farándula. Estas gacetillas seguían el esquema de los cancioneros mexicanos, que llegaban importados a la ciudad de los rascacielos.

“Yo llegué a Estados Unidos en los años 40”, me contaba Izzy Sanabria, “pero yo me di cuenta que no teníamos una voz. El español nuestro no era tan bueno como para la televisión, la radio o para escribir en los periódicos. Entonces éramos una generación sin voz. Era una generación de latinos que tenía ya su dinero en su bolsillo, tenían mejor trabajo que los de la primera generación y hablaban en inglés y en español, y estaban más y más educados”. Esa fue la intención. Y WE2 Graphics, la empresa de diseño que fundó junto al artista Walter Vélez, le dio el estilo, un estilo que también tuvo nombre, Deluxe.

Lo cierto es que por las páginas de Latin New York pasaron los latinos anónimos en crónicas sociales y los latinos famosos en reportajes. Así desfilaron actores como Raúl Juliá, activistas como Felipe Luciano, actrices como Jennifer Beals, deportistas como Mano de Piedra Durán, escritores como Piri Thomas, poetas como Pedro Juan Pietri, transformistas como José Rodriguez-Soltero, políticos como Herman Badillo, y una suerte de periodistas, ilustradores, pintores y fotógrafos que acabarían haciendo parte de la plantilla de la revista.

Todo esto me hace acordar que en España sucedió lo mismo en tiempo del nacimiento de Gladys Palmera, porque Enrique Romero Cano, ya fallecido, creó una revista que quería seguir esos pasos, El Manisero, aunque esta era musical en su totalidad. Pero quiero decir que hubo esfuerzos en torno a ese mundo migrante y a esos colectivos asociados, durante aquel mundo análogo y antes de entrar en la actual Era Digital.

Ha sucedido siempre. La historia de la música está hecha de secuelas y procesos de adaptación. Los ecos de lo sucedido en Nueva York en los años 70 dieron pie para que surgieran en España bandas como Pernil Latino, Platería, Tabaco o La Banda Salsa. Y esos ecos también provocaron la aparición de separatas, suplementos en los diarios, folletos, Flyers, fanzines, conciertos y charlas sobre música. Recuerdo que una de las primeras invitaciones que recibí al llegar a España fue conversar sobre salsa en unas tertulias que organizaba el gestor y promotor Abili Roma, en un sitio llamado La Bodeguita.

Y es que todo lo que genera esto es transformación, cambio, nuevos procesos. En el Nueva York de los años 70, “nosotros respetábamos el pasado”, contaba Izzy. “Pero había cosas que necesitaban un cambio. Las carátulas de los álbumes fueron creadas por los impresores de las cubiertas. Parecía que lo hacían con los ojos cerrados. Los carteles de baile los hicieron los mismos tipos que imprimían carteles de boxeo. Eran horribles y los encontré ofensivos. Dejé un trabajo como director de arte en una agencia de publicidad estadounidense para dedicarme a mejorar la imagen de los latinos”.

Y eso sigue sucediendo. Hoy en día vivimos una nueva eclosión latina. Ya podemos hablar de generaciones latinas en España. Ya vemos colectivos con diferentes formas de actividad como La Parcería, Espacio Afro, Archivo Arkhe o Chico Trópico en torno a lo cultural; Guacamayo Tropical o Selecta’s DJs en torno al vinilo; o tertulias como Todos Vuelven, productoras como Electropikal, promotores como La Cucaracha; organizadores de eventos como Psicosis Tropical. Y no es sólo cuestión de Madrid y Barcelona, sino de Bilbao, Zaragoza, La Palma de Gran Canaria o Palma de Mallorca.

Debo abrir un paréntesis aquí y decir que Fundación Gladys Palmera es más que una colección, un archivo donde está lo más valioso de la música latina del siglo XX y comienzos del XXI, y que tiene el catálogo físico completo de Latin New York, los artes originales, las fotografías y muestras de su proceso editorial, sino que además es un espacio donde son bienvenidos estos colectivos con los que trabajamos mancomunadamente. De eso se trata, de generar movimiento. La música nos impulsa, la fe mueve montañas, “y el negro ahí”, como diría una canción de Elliot Romero.

Bien, dicho todo esto, no sin emoción, por supuesto, remato algo que he dejado en punta: ¿qué es la salsa?

El asunto es que identificar a tanta gente de tan variados países hace que esta música abarque por obligación gran cantidad de ritmos autóctonos, desde la guajira cubana hasta la bomba puertorriqueña. En cada vinilo de salsa de la colección, por ejemplo, vemos por el Lado A un son montuno, un guaguancó, un bolero y un merengue; y por el Lado B vemos un mambo, una descarga y un instrumental de jazz latino. Por esta heterogeneidad es que es tan difícil su definición.

La salsa no es el resultado de la combinación de 60 ritmos antillanos. Es decir, no es un ritmo. Es un género musical donde caben todos ellos. Una orquesta de salsa interpreta todos estos ritmos con una sonoridad diferente de la que éstos tuvieron en sus inicios. El tema Ritmo alegre, en versión de Arcaño y sus Maravillas en 1944, es un danzón de principio a fin. El mismo tema, interpretado por Eddie Palmieri 40 años después, es rigurosamente salsa. Y no se trata solamente de arreglos modernos, va mucho más allá. El primero tiene un mismo tono siempre; el segundo va in crescendo permanente. El primero se ajusta a unos patrones básicos, el segundo tiene mayor libertad de movimiento, contiene elementos de jazz y fueron los músicos de Palmieri los que le imprimieron fuerza, energía, vitalidad, angustia y desenfreno, los que le pusieron esas características tan propias de la vida urbana y del mundo actual.

Ahora bien, el ritmo que ha estado más presente en la salsa es el son montuno, que le otorga la posibilidad de poner en clave sonoridades totalmente ajenas al Caribe como la balada y la ranchera. Un tema como Ojalá te vaya bonito, de José Alfredo Jiménez, en su versión original es una ranchera, pero interpretado por la orquesta de Willie Rosario es salsa, y en este ejemplo tiene mucho que ver la ductilidad y la permeabilidad del son montuno para adaptarse a cualquier género sonoro.

El son, además, aporta a la salsa un elemento básico: la clave, que es un compás que suele llevar un instrumento musical consistente en dos palos cilíndricos. Pero este elemento es también un concepto mental. Como dice la canción de Rubén Blades: “Si no naciste con clave, entonces no eres rumbero. Podrás cantar con sentido, podrás tener buena voz, pero ser rumbero, nunca si te falta corazón”.

Una letra muy bonita, ¿verdad? Pero no siempre fueron así. Aparte de los cantos bucólicos de la vieja playa lejana o de las evocaciones melancólicas de lo que se dejó atrás, la salsa ha expresado un relato de calle, donde la canción “Pedro Navaja”, también de Rubén Blades, llevó a la sublimación. Pero antes de ella existieron cantos crudos porque la salsa no nació con glamour, ya que comenzó a funcionar en los barrios bajos, en las peores calles, en los más sórdidos callejones, rodeada de ciudadanos de tercera, como eran los latinos que vivían en ese momento en el Bronx, en Harlem, en Queens y en Manhattan. La salsa es de origen marginal y desde sus inicios le cantó a esa suciedad y esa pobreza, le tocó a esa falta de identidad nacional y a esa violencia cotidiana.

La salsa fue un grito desesperado por sobrevivir. De allí que la mayoría de los temas de los años 70 hablen de cuchillos, atracos, tiroteos, desengaños, atropellos y soledades. Allí radica el hecho de su violencia musical encauzada hacia un fin específico: dar mayor energía y estridencia a un sonido para elevar el significado del grito. La salsa nació para el mundo, como término, en la película Salsa, de Leon Gast y Jerry Masucci, de 1976; pero como música de esta generación emigrante, en la película Nuestra Cosa Latina, también de Leon Gast, de 1971. Desde entonces sabemos de su sonido.

Postdata: escuchen el programa “La Hora Faniática”, en la web gladyspalmera.com. Allí hay más información, no narrada a trompicones como lo hago yo, sino explicada en detalle por los músicos que la hicieron. Muchas gracias.

Playlist