El funk que llegó del Caribe, el jazz que embarcó en Nueva York

La historia ardorosa de los cruces 'clandestinos' entre jazz, mambo, boogaloo, cha cha chá, pachanga, son montuno y otros géneros de los años locos del ritmo.

Más caliente, más rápida, más brillante, más peligrosa… Al ser empapada por la sal del Caribe, la de por sí ardiente música neoyorquina jugó al riesgo de alimentar, como decía la canción, el fuego con gasolina. Del experimento, iniciado en muchos frentes y por un elenco polifacético, surgieron reajustes, mutaciones y cruces: el mambo se asomó al jazz y el jazz se dejó meter mano, el boogaloo se cruzó en juegos sexuales de alto voltaje con los cantos de llamada y respuesta de las músicas afroestadounidenses, al chachachá se le aceleró el pulso, el bebop arropó a los amantes con satén y ron.

Desde finales de los cincuenta y durante un cortejo de unos 15 años, Nuyoricans y caribeños —no solamente de las ilustres islas de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica, sino también de las antillas de menor dimensión y las costas de bohíos de México, Panamá, Venezuela y Colombia— jugaron en la misma cancha. Las citas, porque las camas de pensión eran baratas, se celebraron casi siempre en callejones y lupanares de Nueva York.

Hubo juerga poliétnica mucho antes de la era de la globalización que nos impusieron con el capitalismo neoliberal. ¿Qué importa si el cacharro viene de Taiwan o la República Popular China, cuando lo ensamblaron manos análogas de esclavos de maquila, gente idéntica en todas partes? La World music que algunos pretenden considerar cosa nueva y no mera etiqueta de venta, es un remake, en ocasiones bastante malogrado, de clandestinas relaciones consumadas hace más de medio siglo.

Un centenar largo de personas, un buen número sin documentación pero sin miedo —la migra no entraba en las casas del Spanish Harlem si había música en marcha: la reacción de un cubano es imprevisible si le interrumpen un compás—, se congregaban una tarde de abril de 1966 en el salón del apartamento del poeta Miguel Algarín, nacido en Santurce (Puerto Rico) en 1941. Tiene 25 años, vive desde adolescente en Nueva York y ha leído todo Shakespeare. Orador y ministro-profesor de los nacientes escritores Nuyorican, no consigue el mismo grado de éxtasis personal con el poeta inglés que con el conguero que acaba de ofrecer a los reunidos una improvisación, Ray Barretto (1929-2006), el percusionista latino más solicitado por los músicos de jazz.

Los latinos se dejan seducir por docenas de cultos, pero todos vienen con el mismo adobo: picardía y sudor. Bautizan géneros y subgéneros según la pegada del ritmo, el arrastre de los vientos y los lances o ademanes del cantante solista … Además de los ya citados aparecen la salsa, el calipso, la samba, la cumbia, el guaguancó, la guajira, la guaracha y cualquier salto adelante o atrás según la proporción de los componentes, medida de acuerdo a un patronaje digno, por su ambigüedad, del idioma de los diseñadores de haute couture.

Algarín, que se convertiría en doctor universitario en Literatura Latina y empresario del Nuyorican Poets Cafe —era molesto para el barrio golpear los cueros en el salón de casa y el grupo seminal de los poetas montó un crowfunding y se hizo con un local en el Lower East Side: estos días, por cierto, dejan aparcada la lírica y visionan los partidos del Mundial de Fútbol,— pidió la palabra tras la descarga del conguero Barretto y recitó con vocalización de síncope:

Barretto, Doctor of Body Motion

you release the monster that chews

I saw the congas playing

Everyone walk to the tunes

Tatatatá tutututú

Tucutupacutú

Trailer de la película Los reyes del mambo tocan canciones de amor (Arne Glimcher, 1992)

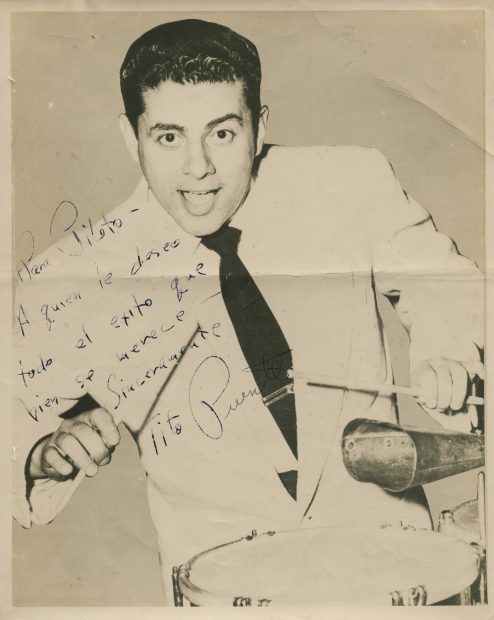

¿Quién tiró primero los trastos en el romance musical entre Nueva York y el Caribe? Tal vez comenzaron a tontear los aventureros de la mambomanía de la efervescente segunda mitad de la década de los años cuarenta, cuando músicos como los puertorriqueños Tito Puente y Tito Rodríguez expresaban varias veces por semana en el Palladium Ballroom las felices aspiraciones de la derrota y muerte de Hitler y la entrada en la era atómica por las puertas de la morgue.

A Occidente, como suele ser norma, le importaba un bledo que su exaliado Stalin estuviese a punto de superar al Führer en cadáveres y ¿qué mejor soundtrack para la bonanza que las derivas del mambo hacia terrenos todavía más oscilantes y lúbricos? La llegada a los EE UU de los cubanos que detectaban ansias colectivistas en la revolución barbuda que se gestaba en el monte añadió picante al condumio y al terreno del hot jazz se acercaron músicos que hablaban español.

Desde todas las esquinas veías pasar, lenta y sugestivamente, a los Chevrolet de formas femeninas y cromados como joyas. Las ventanillas estaban abiertas y la radio era el epicentro en el que nacían en un parto múltiple un huracán tras otro: el sexteto de Joe Cuba con Bang Bang, el primer mix de música cubana y soul; Boogalooo Blues, del hijo de puertorriqueños Johnny Colón, un superdotado que componía, dirigía la orquesta, cantaba, tocaba percusión, piano y trombón, fundó la influyente East Harlem Music School y fue uno de los primeros en hablar del Latin jazz; la pieza más popular y étnica de Barretto, El watusi, y I Like It Like That, del gran compositor y arreglista Pete Rodríguez —que acaba de ver como su tema, de 1966, es recuperado en I Like It, que firman los trappers Cardi B., Bad Bunny y J Balvin en una reutilización con invasivas reverencias al marqusimo y una letra bastante rústica: “Yo no soy high (high), / soy como el Testarossa (‘rossa) / Soy el que se la vive y también el que la goza (goza, goza) / Es la cosa, mami es la cosa (cosa, cosa) / El que mira sufre y el que toca goza (goza, goza)”.

Lo que sucedió en Nueva York durante la década de los años setenta no tiene parangón. En una ciudad en quiebra, con los servicios públicos en el fango de la decadencia, la delincuencia convertida en un paisaje diario —el un índice de criminalidad era tan elevado que la policía recomendaba a los vecinos no salir a la calle tras la puesta del sol y no usar el metro “en ninguna circumstancia” durante la noche—, el consumo de heroína, disparado a niveles nunca antes conocidos y gran parte de los barrios, controlados por mafias de narcotraficantes, los vecinos se encontraron con una portada tremendista pero cierta en la primera página del Daily News del 30 de octubre de 1975. El entonces presidente del país, el republicano Gerald Ford, aparecía en una pequeña foto junto con unas declaraciones simples, inequívocas e impresas con gran despliegue tipográfico: “Ford a la ciudad: ahí se mueran”, decía el diario. Al parecer, los editores cambiaron su idea inicial, que era usar textualmente el entrecomillado presidencial: “Ford to city: Fuck Off” (“Ford a la ciudad: a la mierda con vosotros”).

Los sobrevenidos letristas del trap deberían tomar lecciones —sí, de baile también—, sobre todo, de los artistas que confluyeron en las jam sessions de la Típica ’73, un grupo montado por músicos de Barretto, y del álbum Cosa Nuestra (1972), donde Willie Colón, El Malo, reclamaba sus galones como jefe de las calles. La voz la ponía un fenómeno, Héctor Lavoe, el mejor cantante de salsa y también el más desgarrado de los años dorados del sello Fania. La canción más notable del disco, un éxito rotundo de ventas, era Che Che Cole, basada, en un nuevo caso de cruce músico cultural, en los cantos de los alumnos de primaria que Colón había conocido en un viaje de autodescubrimiento a Ghana y le hicieron recordar el ritmo de la bomba, el más puro de la tierra de las mil danzas del Caribe, el infinito Puerto Rico.

Al mismo tiempo que Lavoe, yonqui triste de canciones volcánicas, descendía hacia la muerte (1993, 46 años), las formas heterogéneas de la salsa caribeña se convertían en mainstream y agradecían el crossover. El momento cumbre fue el triunfo global del disco con documental Buena Vista Social Club, con los viejitos del son cubano, maltratados y entregados al ostracismo por el régimen castrista, reapareciendo como supervivientes —en sentido literal: malvivían con pensiones de miseria gracias a la ayuda de familiares y amigos—.

El jazz avistó mucho antes las exóticas métricas caribeñas, llegadas como por efecto de un milagro, desde las tierras de África. El inmenso Sonny Rollins, acompañante de confianza de toda la realeza (Miles y Coltrane entre ellos), incluyó en uno de sus mejores discos, Saxophone Colossuss (1956), la oda a su tierra natal St. Thomas, la mayor de las Islas Vírgenes. La canción, según la crítica, empareja dos virtudes solo opuestas en apariencia: es relajante y obsesiva.

Otros emparejamientos con aire de hard bop temprano son Ponciana, que apareció en 1958 en el álbum Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me y obtuvo un éxito creciente e inesperado, permaneciendo durante dos años entre los elepés más vendidos en los EE UU, y Song For My Father, que Horace Silver grabó en 1964 con aires rítmicos de Cabo Verde, país de nacimiento del padre del pianista, a su vez guitarrista de jazz.

Para cerrar el inútil debate sobre quién hizo qué y antes, recordaré las palabras, siempre alimentadas por la misma afabilidad que su música, del patriarca canónico del jazz Duke Ellington —autor de dos sinfonías para gran orquesta en las que hilaba entre las Américas y África: Afro Bossa (1963) y Latin American Suite (1970)—. Antes de fallecer en 1974 y ser comparado, sin exceso postmortuorio, con Bach, Beethoven y Schönberg, declaró que la música, a la que llamaba “mi única amante”, solo debe tener una pretensión: ser concebida como un “paralelo tonal de la historia de los afroamericanos”.

Uno de los protagonistas del asunto que aún anda por ahí repartiendo candela, Carlos Santana, dijo algo que conduce a la misma conclusión: “Para dejarlo claro: la música que el público llama latina o hispana es realmente africana. Por tanto, nosotros [los latinos] no debemos recibir el crédito de inventar nada”.

De modo que repetimos el único dogma necesario: el color es el negro.

Suele afirmarse que el último renacimiento cultural ocurrió en Nueva York entre 1973 y 1977 y que después llegaron el dinero y los yuppies para hacer vulgar y poner precio a cualquier cosa. En el lustro había algo de autodestructivo: a ninguno de sus desapegados protagonistas le importaba morir siempre que el canto fúnebre fuese vibrante.

Nueva York celebraba a diario su propia exhumación y lo hacía con orgullosa bravura. En los límites enormes de la ciudad explotaron unas ganas desconocidas de experimento y cruce, de libertad y goce. En cualquier dirección había novedad: el punk y el hip-hop, la música disco, el loft jazz y el minimalismo, la new wave y la no wave....

La ciudad era un laboratorio de reinvención y los caribeños, neoyorquinos de residencia, de primera y segunda generación, con célebres mañas para la vida libre y sabor para ponerle ritmo, desarrollaron con más fiebre que nunca una nueva hibridación: calentaron tanto el tradicional boogaloo bailable que la masa crítica alcanzó al jazz, el soul y el funk, estilos que hasta entonces no habían sido demasiado amigos de mezclarse con lo latino.

Monstruos de las pistas de baile —Ray Barretto, Joe Cuba, Joe Bataan...— probaron el LSD y enloquecieron soñando con una jungla de timbaleros con poderes mágicos. Mientras, nuevos virtuosos del ritmo —el inigualable tándem de Willie Colón y Héctor Lavoe— se dejaron querer por la heroína y se presentaron como gángsters peligrosos con revólver en el bolsillo. Lo daban todo sobre las tablas, las armas estaban cargadas, pero habían puesto los relojes en marcha atrás y necesitaban esconderse entre bambalinas cada dos canciones para un fix.

La torridez vamp de las islas caribeñas conquistaba a figuras de primera fila: Ahmad Jamal toca con estilo caribe Poinciana, una canción obligatoria en toda sesión de baile dedicada a la planta de la que nace la flor del flamboyán boricua; René Touzet compuso el cuerpo de una combinación melódica que se hizo clásica en el rock and roll y que Richard Berry plagió sin citar autoría en Louie Louie; el macrocombo funk War elevaba la voz de la protesta en The World is a Ghetto.

Las zonas urbanas más próximas por efectos migratorios a la olla hirviente caribeña no fueron las únicas en consentir la contaminación: en otro extremo del territorio de los EEUU, California, los hermanos Santana, Carlos y Jorge, montaron sendos grupos basados en el empuje percusivo y el sentimiento hippie. Otras estrellas ajenas a la pachanga jugaron con los aires tropicales: la elegante y triste Nina Simone, amiga del alma de Malcolm X y Martin Luther King, cantó con arreglos de ¡mambo! See Line Woman, e incluso el más influyente compositor y arreglista del siglo pasado, el patrón vernacular Duke Ellington, se dejó arrastrar por las mareas caribeñas con Latin American Suite, cuya apertura es la exuberante Oclupaca.

Acaso el más descriptivo intercambio admirativo entre músicos y géneros sea el de uno de los más poderosos saxofonistas del siglo. Sonny Rollins se inspiró a los 25 años en un calypso que su madre le cantaba cuando vivían en Santo Tomás, la principal de las Islas Vírgenes caribeñas. Al grabar la canción en 1956 en Nueva York y pretender atribuirse la autoría, se encontró con la sorpresa de que no se trataba de una melodía del acervo anónimo de la región. Dos de los músicos convocados para tocar el piano también la conocían: Mal Waldron, cinco años mayor que Rollins, la llamaba The Carnival, y Randy Weston, de abuelos jamaicanos, también la había tarareado cuando era un crío.

Playlist