El arte de los Hermanos Renau

Esta es la historia de dos hermanos valencianos, maestros en el arte de hacer carteles.

Renau y Juanino son las firmas de ilustradores que más aparecen en la colección de carteles de cine musical tropical de la Fundación Gladys Palmera. Sellan el fantástico trabajo de dos hermanos valencianos, Josep y Juan Renau Bereguer, artistas que hicieron soñar con los colores de sus gouaches a toda una generación de espectadores que veían el cine en blanco y negro durante la edad de oro del cine musical en México.

Su llegada a tierra mexicana es la historia de miles de exiliados españoles que vieron sus sueños “rojos” rotos por el franquismo, los sueños de un sistema social sin clases y con la plena igualdad de todos sus miembros. Durante la Guerra Civil, los dos hermanos habían destacado por su ferviente militancia política al servicio de la causa republicana, y cuando el conflicto se decantó por el bando sublevado, tuvieron que huir de España para salvar sus vidas.

Josep, nacido en 1907, era el mayor de los dos hermanos. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, en la cual su padre era profesor de arte. Aprendió luego el oficio de litógrafo, y trabajó como fotógrafo y muralista mientras intentaba hacer carrera como artista pintor. A partir de 1931 militó para el Partido Comunista Español y en 1932 se casó con la pintora Manuela Ballester. En estos años en los que también fue profesor de Bellas Artes en Valencia, colaboró con numerosas revistas como fotomontador, realizando portadas, ilustraciones y collages que combinaban influencias constructivistas con fotomontajes políticos. De manera paralela, como tarea más alimenticia, diseñó carteles de cine para la productora Cifesa, así como de películas rusas estrenadas en España.

En 1936 con solo 29 años fue nombrado director general de Bellas Artes en Madrid. Durante su función, ante el constante bombardeo de los aviones franquistas sobre Madrid, ordenó el traslado a Valencia y luego en Suiza de las obras maestras del museo del Prado. También encargó a Pablo Picasso una obra conmemorativa para una exposición en París, obra que devendrá el famoso Guernica. En enero de 1939, cuando la tropas de Franco estaba a punto de entrar en Barcelona, trabajaba en su estudio del barrio de Bonanova, en la dirección de Propaganda Gráfica del Comisariado General del Ejército Popular, diseñando carteles políticos e ideológicos en contra del asalto franquista.

En cuanto a su hermano Juanino, nacido en 1913, cursó estudios de Derecho, Filosofía y Bellas Artes en la Universidad de Valencia y en la escuela de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos respectivamente, antes de ser profesor de Historia y Geografía. Ejerció como ilustrador para revistas y diseñó carteles y material de cine. Militante comunista, fue miembro de la Unión de Escritores y Artistas Proletarios y de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura. Mientras participaba en la campaña en favor de la creación de los Institutos Obreros, conoció a su esposa, Elisa Piqueras, pintora y escultora. Durante la Guerra Civil se unió al ejército republicano, donde estuvo destinado en el servicio cartográfico en distintos frentes.

Al final de la contienda, Josep y Juanino huyeron a Francia y fueron internados varias semanas en el campo de refugiados de Argelès-sur-Mer. Cuando salieron, eligieron distintos caminos. Juanino se instaló en Bogotá, donde trabajó en el Taller Granada de Litografía y Publicidad hasta 1945. En cuanto a Josep, de paso a Nueva York, rechazó una oferta de trabajo de la RCA Victor como diseñador de portadas de discos, y se exilio en México, cuyo presidente socialista Lázaro Cárdenas, ofrecería pronto la nacionalidad a los refugiados republicanos. Hasta 1942, más de 20.000 españoles se beneficiaron de esta política de acogida. Josep no viajaba solo; estaba con su mujer, Manuela Ballester, también artista, así como con su hijo Ruy y su hija Julia, sus dos cuñadas y su suegra. Uno de los primeros trabajos artísticos de Josep en México fue el mural Retrato de la burguesía, realizado con David Alfaro Siqueiros, artista que admiraba y había conocido en España durante la Guerra Civil. La obra fue finalizada por Renau en solitario, ya que Siqueiros tuvo que huir de México tras el intento de asesinato a Leon Trotsky.

Tras realizar otros murales y obras artísticas, Renau, quien rechazaba entrar en el mercado convencional del arte -exposiciones, galerías-, trabajó principalmente como diseñador gráfico. Con el apoyo de su esposa -quien se encargaba generalmente de las tipografías-, puso en marcha una empresa colaborativa que con los años se convertiría en el taller Estudio Imagen / Publicidad Plástica. En el participaban todos los miembros de la familia, incluso los que no tenían formación artística. Casi las 24 horas, en cadena, se llevaba a cabo todo tipo de material publicitario, -portadas de libros, cubiertas de revistas, discos, etiquetas, logotipos, y sobre todo carteles para productores y distribuidores de cine. En un entrevista realizada por Antonio García-Rayo, Josep contaría: Llegué (a México) sin una perra, destrozado, con un montón de hijos a los que alimentar. Por eso tuve que dibujar lo que me pidieran. Allí hice cosas buenas (muy pocas) y otras (la mayoría) malísimas. Pero tenía que comer, ¿no? Curiosamente me daban más dinero por un cartel que llevase intérpretes famosos, como María Félix o Dolores del Río, que cuando se trataba de una película excelente.

Los principales aportes estéticos de Josep Renau al cartelismo mexicano son el fotomontaje (influenciado por el artista alemán John Heartfield), la mezcla de elementos pictóricos de las vanguardias europeas y el uso de colores vivos conformes a su sensibilidad mediterránea. De un punto de vista técnico, introdujo el aerógrafo y desarrolló la impresión en Offset. Cuenta Carlos Renau, su sobrino y principal promotor de su obra cartelística: Por aquel entonces, los carteles de cine se hacían con litografía, que consiste en labrar la piedra con ácido para poder imprimirlo con ese molde. Pero este método hace que las reproducciones sean difíciles, y que no se puedan hacer bien los sombreados. Mi tío Pepe revolucionó la forma de hacer los carteles en México al llegar con técnicas que se utilizaban en Europa, como la pistola de aire de inspiración soviética.

Para conocer más profundamente el proceso creativo de Renau, es necesario incluir el testimonio de otro de su sobrino, Jorge Ballester, quien trabajó un tiempo, a mediados de los años 50, en Estudio Imagen: Algunos días aparecía en el gran caballete una cartulina que debía ser de 70×100 cm, que se iba cubriendo poco a poco como un vegetal que crece, primero de líneas de lápiz, después de tintas planas a base de gouaches, siguiendo un orden que iba desde las más claras a las más oscuras (…). Más tarde el motor del compresor daba su tabarra habitual y ya no se oía ni la Marcha del amor por tres naranjas, de Prokofiev, ni el Oh, nena, déjame que yo sea tu osito de juguete, de Presley, ni el Guadalajara, Guadalajara de Tito Guízar. Entonces la espléndida cartulina del gran caballete sufría la metamorfosis más sorprendente y mágica (Renau estaba utilizando el aerógrafo), de aquellas tintas planas que formaban un rompecabezas arisco y angulado en varios colores, aparecían brazos, caballos, palmeras, tetas, casas, playas, cielos, pistolas, corazones, pueblos enteros, charros, sevillanas, reyertas, huidas, pasiones, espadachines, y sobre todo rostros familiares, Jorges Negretes, Silvias Pinales, TinTanes, Jorges Mistrales, Auroras Bautistas, Marías Felixes (…), Saritas Montieles, Arturos de Córdobas, Saras Garcías, Libertades Lamarques, Pedros Infantes, Ariadnes Welters, Miroslavas, etc., etc. (¡Ah, un Buster Keaton y también una Silvana Mangano, a la que aún llevo clavada en el corazón) (…). Me recuerdo (sic) haber visto en el estudio con el pincel en la mano, guiado por Renau y Manuela Ballester, el hijo mayor de ambos, Ruy; las hermanas de Manuela, Rosita y Fina Ballester; así que otros colaboradores eventuales. El que no hacía un rótulo revelaba unas fotografías, y otro proyectaba y dibujaba una imagen en una cartulina, o bien pasaba a tinta un dibujo, o bien llenaba de color unas zonas determinadas del cartel (…). Así es que encontramos carteles realizados de manera única y exclusiva por Renau, otros por él y Manuela, y por fin, otros que sólo van a ser concebidos y supervisados por él, pero en los que ni siquiera va a dar una pincelada.

Y añade: El proceso de realización de un cartel de cine no era muy complejo. La distribuidora cinematográfica o bien la productora o quien sea, subministraba unas fotografías, en blanco y negro en la mayoría de los casos. No sé hasta qué punto había la posibilidad de elegir entre ellas, o si por el contrario ya estaban preseleccionadas para promocionar algún aspecto de la película en cuestión: el rostro de los actores o bien alguna escena concreta. Estas fotografías se proyectaban para ampliarlas y copiarlas al lápiz sobre la cartulina en las zonas que exigían aquella composición específica. En la traslación al lápiz ya se le daba un carácter, un ‘look’ determinado que singularizaba los carteles de Renau respecto a otros autores. Se trataba de una esquematización a base de líneas rectas y angulosas que una vez pasadas al color (a base de gouaches en esta segunda fase), le confería un estilo inconfundible. Después se fundían las aristas o bordes de estas tintas planas con las colindantes provocando en la imagen una especie de redondez o volumen con el aerógrafo. A continuación se pintaban los rótulos ya dibujados y reservados en blanco a lo largo del proceso anterior, y después de varios retoques de pincel, en caso de ser necesario, se daba por finalizado el cartel”.

Sería injusto obviar el legado de Juanino al patrimonio cartelístico del cine mexicano. Por lo breve que fue su estancia en tierra azteca, su producción fue espectacular y fácilmente puede competir con la de su hermano. A principios de 1945 y a petición de Josep desbordado de trabajo con las productoras de cine, Juanino llegó a México desde Colombia, con su mujer y su hijo. Se unió primero al equipo familiar y luego, por el intermediario del productor Blas López Fandos, empezó a trabajar directamente y con frenesí con algunas productoras como la de los Hermanos Hernández o Grovas SL.

El escritor donastierra Simón Otaola, también exiliado en México y compañero de trabajo, escribió al respecto en su libro La librería de Arana (Ediciones del Imán, 1953): Es cierto, Juan Renau trabaja como un condenado a trabajos forzados, trabaja como para dejar todo lo retrasado al día y seguir inventando nuevo trabajo. Toda la ciudad de México está empapelada de los carteles cinematográficos salidos de sus manos. Yo le llamé un día ‘monedero de carteles falsos’ y quise decir que había inventado una máquina para sacarlos en serie, de todos los colores y para todos los gustos. Juan Renau trabaja tanto que no tiene tiempo para echar una canita al aire. No va a ninguna reunión de amigos. No sabe que también es vivir ese morir un poco en las francachelas (…). Para él no hay más que sus carteles, no hay más que su ejemplar reputación, su cartel de hombre laborioso, de cartelista que se ha empeñado en tirotear al mundo con su pistola de aire para que mueran con dolor de color…

Aunque siguió el estilo de su hermano Josep -privilegiando a veces un trazo más simple y plano-, Juanino no compartía con él la idea que el cartelismo era un arte menor. En su libro Técnica aerógrafica, brocha de aire (Editorial Centauro, México, 1946), reflexionaba sobre el momento en el que el cartel llega a su fase final de realización: Al llegar a este punto de su evolución, el cartel adquiere toda su personalidad y se convierte en síntesis teórico práctica de las modernas tendencias de las artes plásticas. El cartel deja de ser un recurso desesperado para aquél que fracasó en la pintura ‘pura’. Por el contrario, el cartelista actual es un verdadero artista.

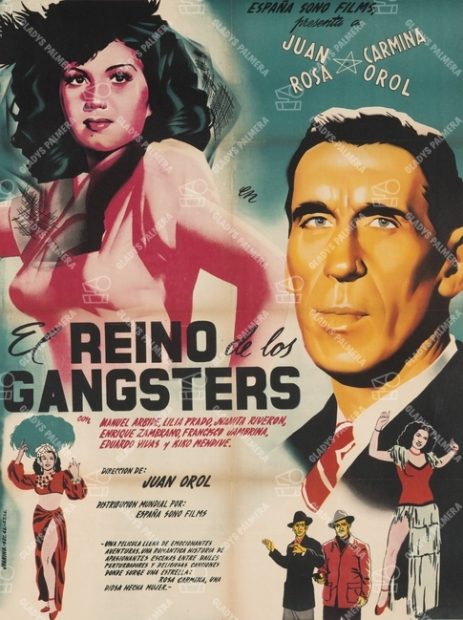

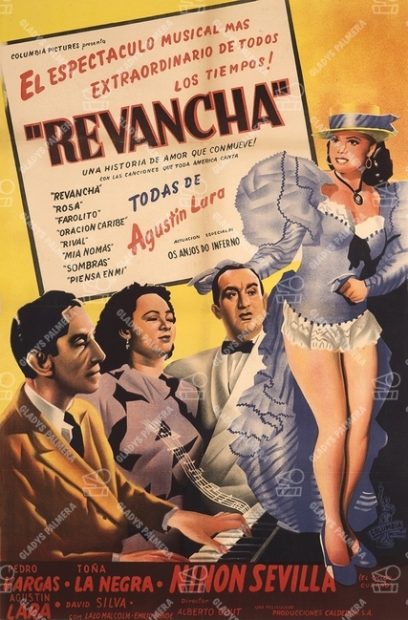

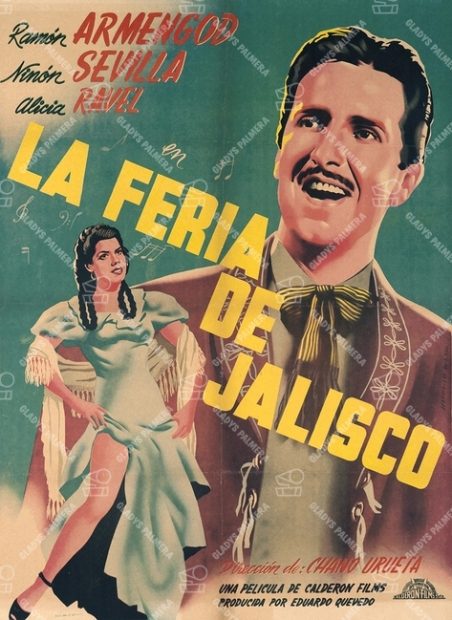

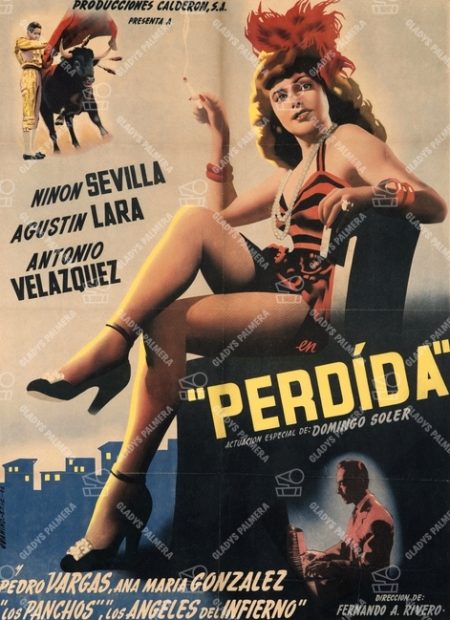

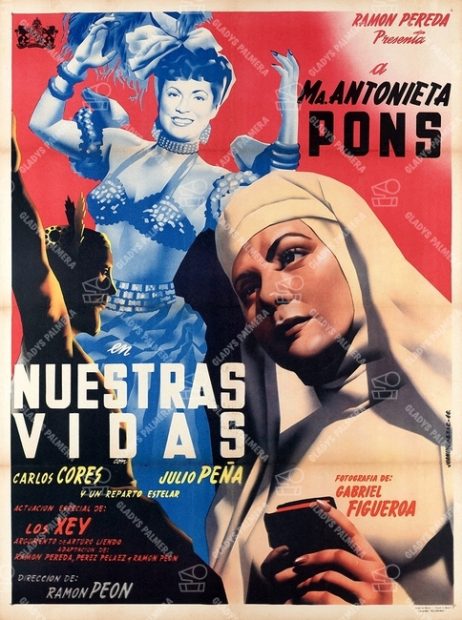

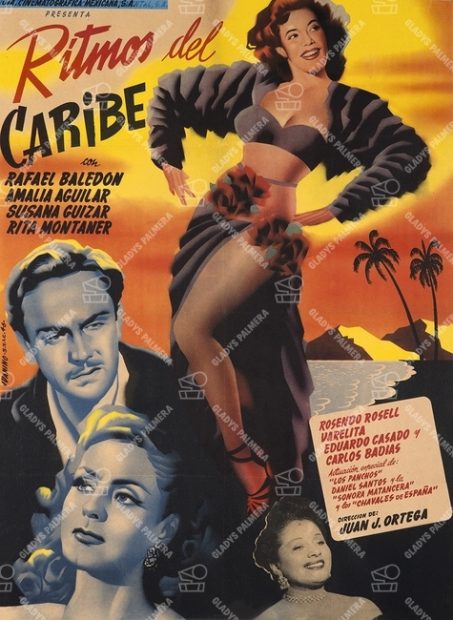

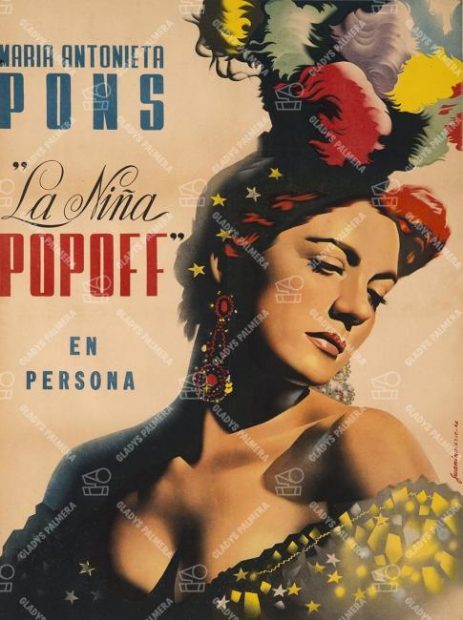

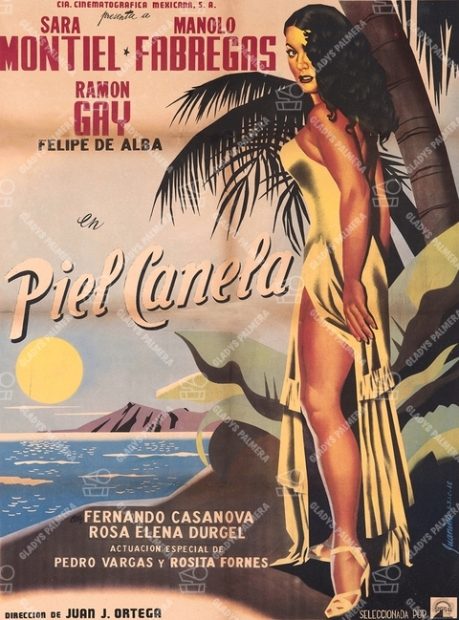

Su primera etapa en México, coincidió con el sexenio del Presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Durante este periodo el crecimiento de la Ciudad de México como una gran metrópoli se reflejó en el enorme auge de los cabarets y de la vida nocturna, y por ende, marcó la época dorada del “cine de rumberas”. Las nuevas sirenas de la pantalla, María Antonieta Pons, Rosa Carmina, Ninón Sevilla, Amalia Aguilar, Meche Barba y Tongolele, entre otras, bailaban al ritmo de la rumba, del son montuno, del mambo y del nuevo cha cha chá en un trópico idílico y en carteles de exóticos diseños.

Pero estas mismas heroínas de cabaret eran también víctimas de una metrópoli en plena mutación, machista y llena de cantinas y prostíbulos. Sus llantos, que tan bien supo expresar Agustín Lara en sus canciones criollas y boleros arrabaleros, también los interpretaron con su arte los hermanos Renau -defensores de las luchas sociales-, en obras maestras que traspasaron el tiempo.

De Juanino son: Pervertida (José Díaz Morales, 1946) con Amalia Aguilar; Se acabaron las mujeres (Ramón Peón, 1946) con Rosita Fornés; Carita de cielo (José Díaz Morales, 1947) con Ninón Sevilla; El reino de los gángsters (Juan Orol, 1948) con Rosa Carmina; Revancha (Alberto Gout, 1948) con Ninón Sevilla; Señora Tentación (José Díaz Morales, 1948) con Ninón Sevilla; Tania la bella salvaje (Juan Orol, 1948) con Rosa Carmina; Angelitos negros (Joselito Rodríguez, 1948) con Rita Montaner; La feria de Jalisco (Chano Urueta, 1948) con Ninón Sevilla; Coqueta (Fernando A. Rivero, 1949) con Ninón Sevilla; Un cuerpo de mujer (Tito Davison, 1949) con María Antonieta Pons; Perdida (Fernando A. Rivero, 1950) con Ninón Sevilla; Nuestras vidas (Ramón Peón, 1950) con María Antonieta Pons; El amor no es ciego (1950); Ritmos del Caribe (Juan José Ortega, 1950) con Amalia Aguilar; Buenas noches, mi amor (Fernando A. Rivero, 1951) con Gloria Ríos; Víctimas del pecado (Emilio Fernández, 1951) con Ninón Sevilla; La niña Popoff (Ramón Pereda, 1952) con María Antonieta Pons; Quiero vivir (Alberto Gout, 1953) con Meche Barba; y Piel canela (Juan José Ortega 1953) con Sara Montiel.

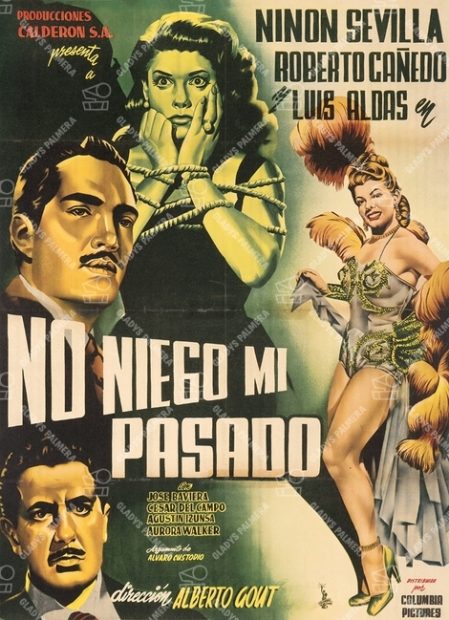

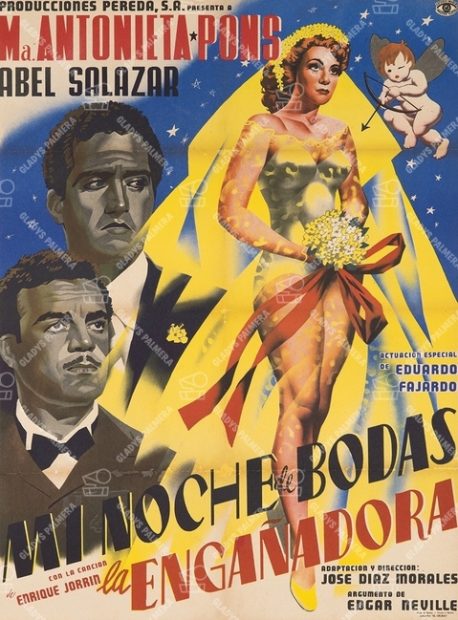

Y de Josep: Una gallega en La Habana (René Cardona, 1945) con Ana Bertha Lepe; La mulata de Córdoba (Adolfo Fernández Bustamante, 1945) con Lina Montés y Toña La Negra; La edad peligrosa (José Díaz Morales, 1950) con las Dolly Sisters; En negro es mi color (Tito Davison, 1951) con Rita Montaner; El marido de mi novia (René Cardona, 1951) con Gloria Ríos; Noche de perdición (José Díaz Morales, 1951) con Rosa Carmina; Mujeres sacrificadas (Alberto Gout, 1952), No niego mi pasado (Alberto Gout, 1952), Aventura en Río (1953) y Mulata (Gilberto Martínez-Solares, 1954) con Ninón Sevilla; y Mi noche de bodas (José Díaz Morales, 1955) con María Antonieta Pons.

En 1957, tras publicar su memorias Pasos y sombras: autopsia (Biblioteca del Exilio, 1953) y consecuencia de su abandono del PCE, Juanino volvería a su ciudad natal, Valencia. Se estima en 140 su producción de carteles en México. En España siguió diseñando carteles. Joseph regresó a Europa en febrero de 1958 y se instaló en la República Democrática Alemana donde siguió su serie de collages The American Way of Life y trabajó como diseñador para la televisión. Ya dio por terminado su etapa de cartelista. Se estima en 200 su producción en México, pero tras su salida su hijo Ruy Renau mantuvo un tiempo el Estudio Imagen. De su firma tenemos en la Fundación Gladys Palmera el cartel de La última lucha (Julián Soler, 1959) con Rosa Carmina. Última lucha y último cartel de la saga mexicana de los Renau, mientras las sirenas de la edad de oro del cine mexicano estaban dando su último llanto.

Playlist