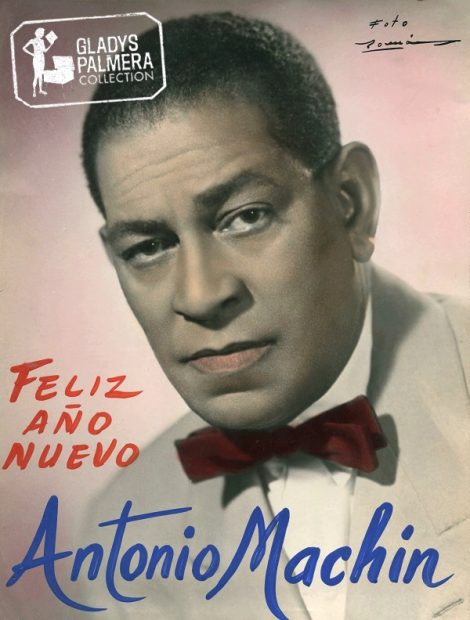

Kabiosile: Antonio Machín

Inauguramos nueva sección: Kabiosiles, retratos emocionales de los músicos de Cuba.

Una vez, de manera dolorosa y total, un poeta peruano escribió:

El punto por donde pasó un hombre ya no está solo.

Y parecía nombrarle.

Otro poeta, andaluz y melancólico, dejó en el aire esta sentencia como si le estuviera esperando:

Caminante, son tus huellas el camino, y nada más;

caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Y Antonio Machín los atravesó todos, con hambre y sed, como buscando el patio de Sevilla que el mismo poeta evocara, donde un limonero le diera sombra a su palabra.

De continente en continente, en una inexplicable búsqueda que más parece fuga, Antonio Machín se convirtió en varios, siendo él mismo, y se instaló, para envidia mía, en el profundo corazón de más de una generación de españoles.

Lo digo ahora que le he seguido el rastro. Ahora mismo que le escucho agudo, en el oleaje de un danzonete que huele a mujer y melancolía, con la Orquesta Romeu, en 1931, haciendo memorable dúo con Daniel Sánchez, en lo que supongo una de las primeras versiones de Aquellos ojos verdes, ese navajazo que ha dado en mi memoria sedienta Nilo Menéndez bajo cualquier cielo y en las horas más increíbles. Machín no es el mismo que veinte años más tarde vibrará y hará vibrar a todos con la carencia honda de una madre que aguarda en los confines, con la seguridad del amor más puro y total.

No es Antonio Machín y sigue siendo él mismo, transformado por el mar que cruzó, por las innumerables puertas que tocó buscando un guiño amable para su oscuro rostro de emigrado. Color y condición que tal vez le atemperaron la tristeza, y la instalaron para siempre en el otro Machín que encontró un limonero en el olor de la tarde sevillana.

El nombre de su estrella es pasión. Y en el agua rugiente de esa pasión que construyó para todos, una desolación de hombre en el viaje eterno, cuya indestructible y única patria era la música.

Había nacido el 17 de enero de 1900 en Sagua la Grande, en la parte central de la isla de Cuba, ese nombre que le iluminaría los múltiples caminos. Negro y blanco, mestizaje donde el número dos le perseguiría siempre. Su padre gallego sembró en él, sin saberlo, la nostalgia de España. Su madre oscura puso sin embargo, el amor por los sonidos del aire, y la perplejidad de otra nostalgia: África, el continente de donde arrancaron sus sombras.

De esta manera llegó a la capital, buscador de tesoros, tesonero, abierto a lo que hubiera que hacer para darle lumbre a las variadas vidas que ya llevaba ocultas en el pecho. Y fue albañil mientras silbaba los resortes del son que iba naciendo ya en el calor del sol bravío de mi isla, y apareció también el premio del ritmo, junto a Miguel Zaballa, su primer compañero en esa maravilla de hacer que la voz cabalgue y enamore.

Luego la historia es conocida. Dentro y fuera de Cuba, pero cercano, palpable, multiplicado y diverso tras haber sido el hombre que clavó el más conocido pregón cubano en el cielo de Nueva York abriendo así las puertas a toda la sangre ardiente del Caribe. Con Aspiazu entró al Cabaret Nacional –primer negro que lo lograba- y con él hizo inmortal El Manisero de Simmons, en 1930, a pesar de haber sido grabado antes por Rita Montaner en 1928, y el Trío Matamoros un año más tarde.

Lo veo ahora llegar a Barcelona, por la frontera de Irún, aquel día de finales de 1939, cuando la mancha más horrorosa y amenazadora del siglo XX comenzaba a cubrir el horizonte. Arribó a la ciudad donde ahora busco su asustado semblante y fue como un renacimiento. Atrás quedaba, como enterrado en el espectro del otro hombre que había sido, el París de La Coupole, y aquella conquista de Europa que hizo la música cubana, llamada Canto a los trópicos, donde Moisés Simmons convocara al robusto son y al bolero eterno.

El resto lo cuentan los manuales. Su trabajo incesante en el Shangai de la ciudad Condal y en La Conga madrileña. Años de sufrimientos y de superación. Y un importante cambio en el estilo, más en la forma que en la esencia, donde el sonero nato de voz aguda y limpia dejó pasó al melancólico que fue conquistando a los desesperanzados. Quedan en la bruma sus giras con el circo Corzana, su etapa de resurgimiento arrollador con Los Miuras del Sobré, y su voz llegando a los gélidos rincones polvorientos de la tierra paterna, hasta instalarse allí, como un brote que hace crecer la primavera, espléndido y cristalino, con otra voz que le robó los trucos al cuplé.

Era otro ese Antonio Machín, desde un foxtrot a un pasodoble, haciéndose fuerte en la hondura humana de un bolero que le sacaba lágrimas a la noche peninsular. Era otro y a la vez el mismo que marcó para siempre aquel Lamento cubano, o esa versión de redonda fragancia que es el bolero Sorpresa, de Gonzalo Curiel, grabado con su Cuarteto –que convertía a veces en Septeto- en Nueva York, en 1931.

Su caballo de batalla, Angelitos negros, se lo escuchó en la radio a la mexicana Toña la Negra, y supo que esa canción, con versos del venezolano Andrés Eloy Blanco le perseguiría en la eternidad.

Era 1947. Luego le regaló al mundo Envidia, Esperanza, Tengo una debilidad, Corazón loco, una insuperable versión de Toda una vida y ese canto de los huesos húmedos que resulta ser Madrecita, que me sacude cada día las raíces, porque su voz estaba atravesando el océano para llegar al regazo de Leoncia, la mujer que le dio esa luz que luego recibimos nosotros.

Su resplandor era la pérdida de todo. Y la conquista de ese hombre desconocido que resultó ser su otro yo, apostando también por la nostalgia y la vida.

Por eso no lo busco, él llega. No lo espero, él me asalta. No lo descubro nunca, él recorre. No le pido que cante, él, desde el aire de España, pasa diario y se instala. Se hizo de todos y eso lo agiganta.

Bajo la luna de Sevilla, aunque me digan que allí reposa desde el 4 de agosto de 1977, Antonio Machín extiende un limonero unánime. Y vuelve a pertenecer a mi sangre que ya no tiene fronteras. Sereno, amable, suave, aparentemente lejano, porque su geografía no es de este mundo.

Kabiosiles son retratos emocionales de los músicos de Cuba hechos por el poeta y narrador Ramón Fernández Larrea.

“Son textos sobre el son, el bolero, la guajira, la rumba, escritos desde el corazón de un poeta que intenta descubrir, en trazos breves y sentidos, la vida, las emociones, el rostro menos visible de un ramillete de hombres y mujeres que han hecho la identidad de un país”.

Ramón Fernández-Larrea (Bayamo, 1958), fue habitual colaborador de Radio Gladys Palmera en sus inicios desde 1999. De aquella época datan programas fantásticos hechos con su puño y voz, como Memoria de La Habana y Al Tanto.